arenaria

arenaria

Arenaria

L'arenaria è una roccia sedimentaria clatica che, anche all'aspetto macroscopico, denuncia chiaramente la sua origine: è infatti una sabbia cementata.

A seconda dei componenti, del cemento e della struttura si distinguono numerose varietà; la più singolare è certamente l'itacolumite, caratterizzata da una grandissima flessibilità, quando è in lastre sottili.

In Italia le arenarie sono molto diffuse e spesso assumono nomi locali: dall'Appennino settentrionale provengono il macigno, la pietra forte e la pietra serena; dall'Istria la masegna; dalla Lombardia la pietra simona; dalle Alpi Orientali le arenarie di Val Gardena.

Le caratteristiche

L'arenaria è un litotipo clastico originatosi per cementazione di sabbie che si sono depositate in tempi e livelli diversi; per questo motivo mostra una tipica stratificazione, evidente sia per il colore diverso dei vari strati, sia per la grana variabile da uno strato all'altro.

La struttura della roccia è ovviamente clastica, con granuli di vari minerali o litotipi di dimensioni uguali o inferiori a 2 mm, normalmente arrotondati e cementati tra loro da cemento di diversa composizione.

Componenti essenziali dell'arenaria sono il quarzo, i feldspati, le miche e la calcite; accessori sono zircone, apatite, magnetite, pirite.

La matrice nella quale sono immersi i granuli è composta dagli stessi minerali, ma è molto meno selezionata; il cemento è assai fine, di natura silicea, calcarea, dolomitica, argillosa.

Durante la diagenesi si possono formare anche gesso e pirite.

La grana di questo litotipo è generalmente fine nella matrice, da fine a media nei granuli e finissima nel cemento.

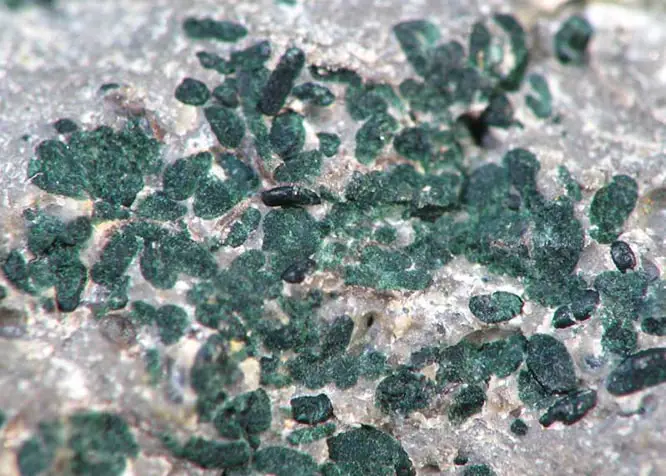

Anche il colore è molto variabile; dal bianco al grigio se è privo di minerali contenenti ferro; dal giallo al rosso, al bruno, se invece il cemento è riccodi quest'elemento; può poi essere verdastro per la presenza di un minerale verde della famiglia delle miche, la glauconite.

glauconite

glauconite

Origine e giacimenti

Le arenarie sono rocce clastiche, originatesi per diagenesi di sedimenti sabbiosi di varia origine.

Il trasporto dei clasti può essere avvenuto a opera del vento o di acque fluviali, lacustri e marine; nei depositi marini e lacustri si notano spesso i cosidetti ripple marks, vere e proprie impronte lasciate dalle onde sulla sabbia.

In base alla forma è possibile riconoscere l'origine dei clasti: le sabbie marine e lacustri sono di solito caratterizzate da frammenti angolosi, raramente subarrotondati, lucenti e ben classati; quelle fluviali contengono soprattutto granuli angolosi, mal classati e poco lucenti; le sabbie eoliche, infine, hanno clasti di dimensioni medie (circa 0,5 mm), molto arrotondati e levigati.

Arenarie derivate da sabbie pure, ricchissime di granuli di quarzo e a cemento siliceo sono ortoquarziti di Fontainebleau, in Francia.

Le itacolumiti provengono invece da Brasile e India.

Un'arenaria a cemento calcareo molto diffusa è la molassa delle Prealpi svizzere e bavaresi; nelle Prealpi piemontesi e lombarde contiene abbondante argilla.

All'estero l'arenaria è nota in molte località; tra queste, ricordiamo la Scozia, Petra in Giordania e la penisola scandinava; alternato a strati calcarei, il litotipo forma poi le torri e i pinnacoli del Gran Canyon in Arizona.

Gli usi

Le arenarie, essendo rocce diffusissime e di facile lavorazione, vengono da sempre utilizzate in edilizia, anche per i rivestimenti esterni.

A causa della loro durezza, sono state usate nella costruzione di ruote da mulino e di mole abrasive.

L'impiego di questo litotipo, tuttavia, può creare dei problemi rilevanti: il suo cemento, infatti, si può degradare facilmente, causando la disgregazione della roccia.